|

|

|

ernesto hartmann

variações sobre plágio

A reprodução integral de uma

propriedade intelectual e ou artística é denominada plágio. A palavra

plágio tem sua origem no grego plágios, que significa oblíquo, assinar ou

apresentar como seu (obra artística ou científica de outrem), imitar

(trabalho alheio). Esta definição necessariamente convoca os conceitos de

autenticidade e originalidade.

Autenticidade, originalidade e cópia na música são definições flutuantes.

Seus conceitos precisam ser sempre interpretados de acordo com o contexto

histórico. Alguns grupos sociais não compreendem na sua organização estes

conceitos de autoria. Na música coletiva dos índios, por exemplo, não

existe, e nem tem sentido, a idéia de propriedade intelectual. Devido ao

fato do seu patrimônio intelectual e artístico ser perpetuado pela

oralidade, há muito se perdeu (se é que em algum dia houve) a noção de

quem foi o autor de um determinado canto ou quem inventou determinada

técnica. Este é, para eles, um dado irrelevante. Muitos fatores que não

são do escopo deste trabalho investigar, mas que são úteis para a

compreensão desta situação particular, dizem respeito à organização

sócio-econômica das tribos. Como de um modo geral o princípio dominante de

propriedade é o do coletivo e não do privado, também a produção cultural e

artística pertence a este mesmo coletivo. Aliado a isto, a freqüente

conotação religiosa da música para estes povos resulta em uma diferente

interpretação do conceito de propriedade artística.

A partir da invenção da imprensa e das primeiras edições impressas em

música, em meados do século XVIII, a profissionalização de editoras e a

sua especialização em editoração de partituras tornam-se uma conseqüência

natural. Anteriormente, o próprio compositor era o responsável pela

produção das cópias das suas obras e pela distribuição das mesmas. Johann

Sebastian Bach, por exemplo, além de criar seu próprio papel de música

(inexistente como produto de consumo na sua época), copiou do próprio

punho vários exemplares das Partitas para teclado. Além disso, ele

pessoalmente as ofereceu e enviou por correio para seus compradores com

objetivos pecuniários. O compositor, principalmente os menos abastados,

como era o caso de Bach, era responsável por praticamente todo o processo

de criação, editoração e distribuição de sua obra. Alguns compositores que

dispunham de uma melhor estrutura, seja devido a sua condição financeira,

seja por sua colocação, tinham já nesta época à sua disposição alguns

profissionais auxiliares nesta tarefa como copistas e revisores. É o caso

de George Friederich Haendel e George Phillip Telemann, que gozavam de

grande prestígio no início do século XVIII. Naturalmente, no caso de Bach

e da maioria de outros contemporâneos, a diferença entre as edições varia

desde a simples distribuição de ornamentos, até mesmo a existência de

versões da mesma obra em tonalidades diferentes. A Abertura Francesa BWV

831, que existe em duas versões, uma em Si menor e outra em Dó menor,

ilustra bem esta última situação.

Também existia o problema da atribuição da autoria. Como todas as cópias

eram escritas a mão (freqüentemente pelo próprio interessado na obra, que

as copiava pessoalmente para seu uso), muitas vezes o proprietário da

cópia acabava recebendo os méritos pela autoria, pois, não sendo

encontrada a página ou escrito que determinasse o autor, os estudiosos,

ainda sem muito rigor metodológico tendiam a assumi-lo como autor

(excetuando no caso em que fosse identificada a caligrafia conhecida de um

copista). Assim, muitas obras atribuídas a Bach pelo simples fato de terem

sobrevivido somente em cópias pertencentes a ele, na verdade são obras de

outros compositores. Entre elas podem ser destacadas algumas pequenas

danças de Karl Phillip Emanuel Bach, Johann Christian Bach e Christian

Petzold entre outros. Devido a estudos de musicologia melhor fundamentados

atualmente em critérios estilísticos e históricos, até mesmo acredita-se

que algumas obras sejam de autoria de Telemann. Isto em nada minimiza a

grandeza de Bach, pois sua obra é tão vasta, e de tão elevada qualidade

que mesmo com a perda de alguns belos exemplos, ela se mantém no mesmo

patamar. Por outro lado, a atribuição de um nome legitimado pela tradição

cultural européia permite um maior interesse sobre compositores menos

conhecidos. Isto gera uma vantagem significativa em termos de pesquisa.

Através do estudo sobre estes compositores, poder-se-á ter uma idéia muito

mais ampla das correntes estilísticas e dos procedimentos composicionais

de uma determinada época e local do que do estudo exclusivo dos

denominados “mestres do estilo”.

Como já foi abordado, a utilização de idéias musicais alheias como

processo de composição deve sempre ser compreendida através de uma

contextualização histórica. O que hoje é considerado abertamente um

plágio, em certos momentos foi compreendido como uma solene homenagem. A

utilização por Haendel de temas de outros compositores ocorre de forma

sistemática. Essencialmente para o estilo da primeira metade do século

XVIII, o tema em si não possui tanto valor, valor este, que reside sim nas

transformações que ele sofre ao longo da obra. A teoria dos afetos, pela

sua própria natureza subjetiva, pressupõe as múltiplas possibilidades de

elaboração do argumento. Em sua grande maioria, as formas deste período

(ou ao menos as mais utilizadas) são, a rigor, monotemáticas, o que

facilita a valorização do argumento em oposição à idéia. Duas fugas podem

ser compostas com o mesmo tema e percorrerem trajetórias e elaborações

absolutamente distintas, sem que isso gere um decréscimo ou acréscimo

qualitativo. Como prova do valor equivalente de elaborações distintas,

existem, além da Arte da Fuga de Bach, uma infinidade de obras compostas

com as mesmas propostas temáticas. Em situações extremas, movimentos

inteiros eram copiados de outros compositores, sendo observada esta

prática com freqüência na música de câmera.

No século XVIII, a utilização do tema com variações dá continuidade a esta

prática. Aqui também a apropriação de um tema de outro compositor ganha

seu espaço lógico na estrutura racionalizante do período clássico. Mesmo

sendo a escolha da temática desta obra de natureza livre (pode ser um tema

original ou um tema de outro compositor), a maioria apresenta ainda a

utilização de temas de terceiros. Possivelmente esta preponderância se

deve ao fato de as variações derivarem ou ainda estarem muito próximas da

improvisação, que era o fundamento dos cada vez menos freqüentes “duelos”

entre compositores. Nestes duelos, os compositores improvisavam sobre

temas dados e eram “avaliados” por um grupo que atribuía a vitória a um ou

a outro.

Como a prática da turnê estava se instituindo, também para serem

agradáveis ao público local, muitos compositores (que, naquela época, eram

sempre além de autores, intérpretes) improvisavam sobre temas locais ou

sobre temas de compositores da preferência local. Possivelmente muitas

destas improvisações se tornaram composições após reflexão dos seus

autores, contribuindo para a formação de um repertório de variações

constituído na sua maior parte por obras sobre temas de terceiros.

Já no século XIX, a vigência do subjetivismo e a predominância do conceito

do indivíduo se tornam incoerentes com as práticas utilizadas nos períodos

anteriores, afinal a música burguesa do século XIX era a afirmação do eu,

do individual, do original. Nos seus primórdios, o estilo romântico

valorizava muito mais o conteúdo melódico-temático do que a elaboração –

em antítese à tradição clássica. Neste panorama, a utilização de um tema

alheio se dá quase que exclusivamente na forma de variação, com o intuito

de tributo ou homenagem. Algumas exceções, entretanto, podem ser

observadas. A mais notável é a utilização de um tema popular atribuído

então como folclórico, o que vem a corroborar com as tendências

nacionalistas deste movimento.

Como os compositores se deparavam com as ampliações nos limites de

textura, idioma harmônico, além dos novos recursos melódicos e rítmicos

empregados, mais distantes as idéias se tornavam, gerando formas de

expressão cada vez mais diferenciadas entre eles. Este fator certamente

contribuiu para uma crescente dificuldade de adequação de uma idéia

temática alheia. Paradoxalmente, esta prática não foi banida, apenas

revista. Se a utilização de uma idéia de outro compositor não mais condiz

com o código ético-profissional vigente e representa um elemento estranho

à linguagem, por outro lado ela pode, neste contexto, significar a

reinterpretação de um recurso timbrístico, uma progressão harmônica, algum

recurso instrumental específico ou algum outro parâmetro ou conjunto de

parâmetros.

Já no final do século XIX uma tendência, observada algumas décadas antes

em Brahms, que desponta simultaneamente com a musicologia e a pesquisa de

campo, aponta para a apropriação direta da música folclórica.

Freqüentemente, e não como regra geral, esta música é de domínio público.

Compositores como Copland, Stravinsky e principalmente Bártok utilizam

temas folclóricos retirados da pesquisa de campo, muitas vezes feitas por

eles mesmos. Estes temas podem aparecer fragmentados ou até mesmo

integralmente em suas obras. Neste momento, a referência é destacada, com

informações, mesmo que superficiais, sobre a localidade e coleta do

material empregado, além da autoria, se conhecida.

A crescente complexidade da rítmica e as novas alternativas harmônicas

advindas das correntes pós-tonais impõem ao ambiente expressionista uma

diversidade pouca ou jamais vista de linguagens e estilos síncronos na

música européia. É claro que esta diversidade é fator impeditivo da

chamada cópia ou plágio, da apoderação literal de uma idéia estranha à

linguagem do compositor. Conseqüentemente, uma obra que se dispusesse a

esta proposta de apoderação temática deveria, quanto mais se afastasse da

estética romântica, rever mais profundamente a idéia sob a ótica da

linguagem do compositor, o que necessariamente resultaria em uma releitura

desta mesma idéia. Esta releitura, se por um lado impossibilita a

literalidade, estabelece as condições para um novo conceito de utilização

temática. As Variações sobre um tema de Thomas Thalis de William Walton

representam uma obra típica desta problemática.

De certo, quanto mais radical a diferença de idioma de um determinado

estilo para outro, maior a reorganização do código em que ele está

inserido. Para exemplificar alguns parâmetros objetivos em música,

poderiam ser citados: procedimentos rítmicos, harmônicos, melódicos,

timbrísticos e agógico. A área de interseção que contém estes parâmetros é

inversamente proporcional a estas diferenças de idioma. Quanto mais

distante um idioma do outro, menor a quantidade de elementos comuns.

No período tonal, as diferenças entre os estilos regionais e entre os

estilos de época não implicavam em uma completa reorganização do conteúdo

desta área de interseção. Ao contrário, elas apresentavam agregação e

ampliação dos elementos constituintes. Com o deslocamento do foco do

sistema tonal para outros modelos de linguagem harmônico-melódica e com a

não substituição desta por um novo padrão, tornou-se muito difícil

entender o sentido de procedimentos comuns, de estratificar as tangências

entre as diversas correntes. A tríade perfeita como motivo básico de um

tema, por exemplo, é utilizada virtualmente por qualquer obra tonal. Isso

não significa que todos os compositores tonais se copiam ou são pouco

originais, quer dizer apenas que ela é um elemento comunitário deste

sistema, um paradigma. A sua utilização em princípio, não representa um

gesto de plágio e sim a inserção de um elemento estrutural. Várias

analogias podem ser feitas no que diz respeito a ritmo e progressões

harmônicas. A inserção de elementos distintos, devido ao caráter

francamente individual das linguagens composicionais do século XX e início

do século XXI, dificulta a utilização literal de material não original.

Neste contexto, torna-se

apropriado então refletir sobre os conceitos de similaridade e igualdade

na música. Os seguintes exemplos ilustram diferentes aspectos da imensa

graduação de similaridade e identidade que uma idéia específica pode

produzir. Todos são extraídos de obras do repertório tradicional e, em

três graus diferentes, representam algumas das possíveis maneiras de

utilização de uma idéia não original.

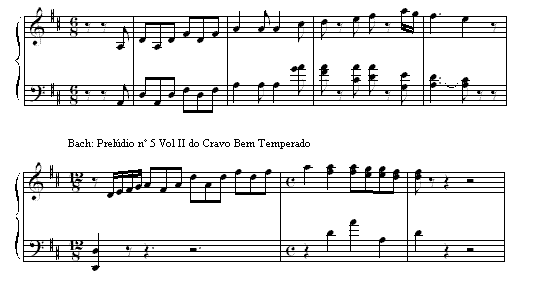

Bach Minuetos BWV 114 anhang II/ BWV 115 anhang II

Exemplo de quase identidade. Motivo, Função Harmônica e contorno melódico

são 88% idênticos em uma forma de semelhança tendente à identidade.

Tratam-se, contudo, apesar da autoria do mesmo compositor, de obras

distintas e sem a proposta (pelo menos nominal) de ser uma variação. A

semelhança representada no exemplo abaixo é nitidamente visível:

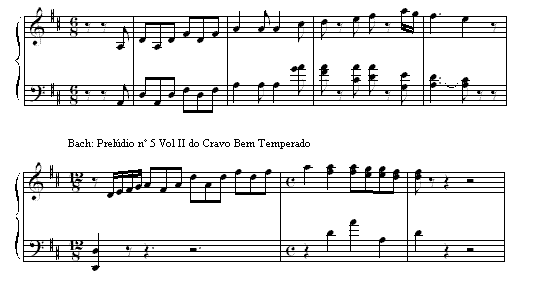

Mozart Sonata K 576/ Bach

Prelúdio e Fuga nº. V do II Volume do Cravo Bem Temperado.

Uma citação quase que textual torna a percepção da similaridade como parte

da experiência auditiva. A Sonata K 576 foi composta para uma princesa da

Prússia, após um amplo contato e estudo de Mozart com a obra de J. S. Bach

entre 1787-1789. O recurso sonoro de expressão (instrumento de teclas)

reitera a intencionalidade. O desenvolvimento da sonata é um dos mais

polifônicos de todas as de Mozart, o que reflete uma escolha consciente do

tema e do Cravo Bem Temperado como paradigma de composição polifônica para

instrumento de teclas.

Mozart: Sonata K 576

Brahms Sinfonia 4/ Mozart

Sinfonia 40

Similaridade pela idéia de terças descendentes que por si só era um

processo de “uso comunitário”. Semelhança pelo modelo da forma: ambos os

exemplos são Sinfonias, 1º movimento e em modo menor. Também a idéia de

instrumentação/sonoridade é sugerida pelas violas em divisi, realizando

arpejos como uma espécie de longínqua citação. Outra semelhança é a

inflexão para o VI nos segundos movimentos de ambas as obras como uma

conseqüência das notas iniciais que sugestionam esta possibilidade de

elaboração harmônica. O efeito final (a sonoridade resultante),

entretanto, é totalmente distinto. Não aparece nesta redução, mas as

madeiras exemplificam de modo muito claro nos contratempos a cadeia de

terças descendentes.

Estes três exemplos ilustram, de forma geral, diferentes técnicas de

utilização de uma idéia não original contextualizadas em cada época

(séculos XVIII e XIX, respectivamente). Cada vez mais a apresentação desta

idéia se afasta da literalidade, encontrando em recursos sutis e muitas

vezes não identificáveis auditivamente uma possibilidade de expressão,

condizente com a linguagem desejada do compositor.

A conclusão possível, de acordo com o que foi demonstrado nestes exemplos,

é de que a relevância da idéia geradora de uma obra (quando apresentada em

formas apropriadas à elaboração) é subordinada à elaboração da própria.

Pode-se dizer que em alguns contextos, a argumentação em si é mais

importante do que a conclusão. Pelo menos, existe um consenso em torno da

hipótese de que a maior virtude do compositor está na sua originalidade,

na sua fantasia e, principalmente, na sua habilidade de manipular e

elaborar organicamente as idéias por ele geradas.

Desta maneira, não existe sentido em associar a idéia do plágio à mera

apropriação de idéias musicais. Ele precisa ser muito mais do que isso,

precisa ser uma reprodução exata das possibilidades de elaboração e de

desenvolvimento, que, transformadas em realidade, em fato, irão denotar a

propriedade e a marca registrada do seu criador.

ERNESTO HARTMANN é compositor e professor de piano da Universidade

Federal do Rio de Janeiro. Em seu currículo conta com diversos

recitais internacionais, tanto solo como à frente de grandes orquestras.

Idealizador e organizador do Festival Bach 2000 e da

Orquestra de Câmara da Universidade Estadual de Minas Gerais, foi também coordenador do curso de Licenciatura em Música da Universidade do

Vale do Rio Verde até 2003.

voltar ao índice |

imprimir

|